当科学遇上艺术,带来的将是何种视觉体验? 10月15日下午4点,中科大附中“科学家大讲堂”活动邀请到中国科技大学人文学院王国燕博士,她的报告《当科学遇上艺术》大大丰富了六年级学生对科学与艺术的认知。

王国燕博士在讲座中介绍了各种将科学可视化的方法及可视化后的科学图片,有简单严肃的,也有轻松活泼的;有手绘漫画,也有3D绘图。包括了世界部分顶级学术期刊《自然》、《科学》和《细胞》封面图片及其背后的故事,这些主要由王国燕博士以及她的团队所创作。

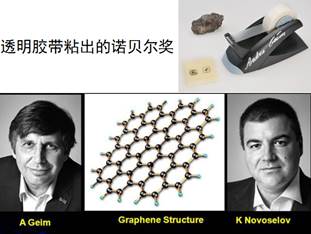

王博士介绍,目前能有效获取到信息的方法有五种:视、听、触、尝、嗅五种,单单视觉就占了80%,剩下的13%是听觉,而触、尝、嗅三者加起来也只有7%。科学正在延伸着我们的视觉,从浩瀚无边的太空到微小的细胞乃至原子和质子皆变得可见。同时听觉、触觉也可被可视化。而抽象的数学公式或理论甚至也可以被可视化,例如黄金分割及混沌理论。如果把未成熟的黄瓜皮毛用偏振光显微放大800倍后,看到的就是许多毛状体以及它们尖锐的顶点,可以轻易的轻易穿透食草动物的嘴巴,这些毛状体的底部包含又毒又苦的葫芦素,让动物不会想吃它们。而把西红柿籽放大许多倍后,可以清晰的看见籽上的毛毛,许多人都不知西红柿籽上有毛,这点就已经让同学们长了见识。此外,王国燕博士还介绍了石墨烯以及它的问世,同学们不禁对“透明胶带粘出的诺贝尔奖”连连称奇。

在王国燕博士团队创作过的期刊封面中,有郭光灿院士通过物理实验观测到的光子粒波互补特性,侯建国院士用化学成像的方法得到了卟啉分子在亚纳米级别的拉曼成像,杜江峰院士实现了单分子核共振成像,杨金龙教授发现氢电池在宽温度区间内(-50℃--100℃)可以实现CO完全去除,这样可以使得清洁能源汽车的燃料电池Pt电极获得全方位的保护,以及魏海明教授发表在细胞子刊上的关于自然杀伤细胞的发现等科学可视化艺术。听着对这些熟悉的中科大科学家以及他们的丰硕科技成果的介绍,同学们倍感亲切和自豪!

王博士告诉同学们,根据马斯洛的需求层次理论中的自我实现层级需求被细化为求知和审美,以及谷歌词频大数据分析出的结果——科学与艺术越来越贴近,我们越来越发现科学与艺术的关系并非是孤立的,而是犹如硬币的正反面一样不可分割。

整场演讲中,同学们都在认真听,还有的在记笔记。当王国燕博士提问时,大家都很积极的举手回答问题。在这次“科学大讲堂”活动中,同学们了解到科学可以是一件美丽的艺术品,增添了大家对科学的追求和对艺术的审美能力。相信日后,同学们会更加热爱学习和生活,不断促进科学与艺术综合素养的全面提升。

(中科大附中六年级2班刘修远供稿)